交通道路系统模型制作结构深度剖析

在城市与区域规划、交通工程研究以及智能交通系统开发等诸多领域,交通道路系统模型的制作至关重要,它不仅是对现实交通网络的抽象与简化,更是深入探究交通流运行规律、评估交通策略效果以及优化交通设施布局的关键工具,本文将对交通道路系统模型制作结构展开全面且深入的分析,从基础数据收集与处理、模型架构设计、关键要素构建到模型验证与应用等方面,详细阐述其内在逻辑与技术要点,旨在为相关从业者和研究人员提供清晰的指导框架,助力打造精准、高效的交通道路系统模型。

交通道路系统模型的基础在于准确且全面的数据收集,地理信息数据是根基,包括道路的地理位置坐标、长度、宽度、坡度等几何属性,这些数据可通过高精度地图测量、航空测绘以及卫星遥感等技术获取,利用全球定位系统(GPS)和地理信息系统(GIS)相结合的方式,能够精确地描绘出道路网络的平面布局与地形起伏状况,交通流量数据不可或缺,涵盖不同时间段、不同路段的车辆类型、数量、速度等信息,这通常借助交通流量监测设备如环形线圈检测器、视频图像识别系统以及车载 GPS 数据采集装置来收集,历史交通事故数据也具有重要价值,事故发生地点、时间、原因以及造成的交通拥堵范围和时长等记录,有助于分析道路安全薄弱环节与交通拥堵瓶颈点,为模型中的风险评估与应急疏散功能设计提供依据。

模型架构设计是交通道路系统模型制作的核心环节,常见的架构类型有微观、中观和宏观三种,微观模型聚焦于个体车辆与驾驶员行为,以跟驰模型、换道模型和驾驶行为决策模型为基础,通过模拟每辆车的加速、减速、转向等操作,精确刻画车辆间的相互作用与交通流的微观特性,在信号灯控制的交叉口场景中,微观模型能细致地展现车辆排队、启动、穿插以及可能引发的交通冲突过程,中观模型则将众多车辆聚合为交通流,采用流体力学模型或气体动力学模型等理论,以密度、速度和流量等宏观变量描述交通流的整体运行状态,适用于分析道路网络中较长路段的交通拥堵传播与消散规律,宏观模型更侧重于区域层面的交通需求与供给平衡,结合土地利用性质、人口分布、经济发展水平等因素,运用重力模型、熵最大化模型等方法预测交通生成量与分布模式,为大型交通基础设施规划提供战略指导。

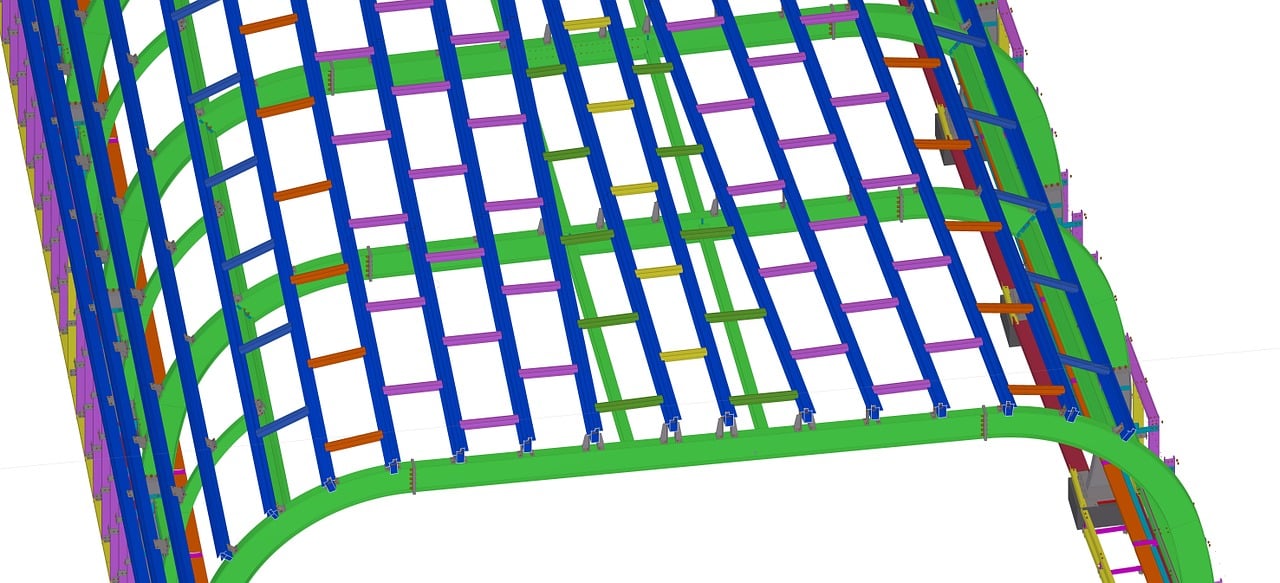

在模型架构确定后,关键要素的构建成为重点,道路网络拓扑结构的搭建首当其冲,节点代表交叉口、出入口等交通枢纽,边则对应道路路段,通过合理的图论算法确定节点间连接关系与边的权重属性,如通行能力、自由流速度等,从而构建起反映实际道路连通性与阻抗特征的网络模型,交通控制策略模块也不可或缺,对于信号灯控制,需设定不同相位的时长、绿信比以及周期时长等参数;而对于匝道控制,则要考虑入口匝道的调节率设置,以实现道路网络流量的均衡分配与拥堵的有效疏导,出行需求生成与分布子模型也是关键部分,基于土地利用、人口社会经济属性等输入数据,通过出行生成模型(如四阶段法中的出行生成预测)确定不同交通小区的产生吸引量,再经出行分布模型(如重力模型、随机用户均衡模型等)计算得到各小区间的出行交换量,并将其加载到道路网络模型上,为后续的交通流模拟提供初始条件。

模型验证是确保交通道路系统模型可靠性与有效性的关键步骤,通常采用现场观测数据与模型输出结果对比的方法,选取具有代表性的路段、交叉口或区域进行交通流量、速度、延误时间等指标的实地测量,然后将实测数据与模型模拟数据进行统计分析,如计算均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)等指标来评估模型精度,若误差超出可接受范围,则需对模型参数进行调整优化,如重新校准交通控制策略参数、修正道路网络阻抗函数或更新出行需求模型系数等,敏感性分析也是验证过程中的重要手段,通过改变模型输入参数(如交通流量增长率、道路容量变化幅度等),观察模型输出结果的变化趋势与敏感程度,检验模型的稳定性与鲁棒性,确保模型在不同情景下仍能合理反映交通道路系统的运行状况。

交通道路系统模型在实际应用中具有广泛价值,在城市规划方面,可用于评估新建道路、轨道交通线路或其他重大交通设施项目对周边交通网络的影响,通过模拟不同建设方案下的交通流运行情况,为规划决策提供科学依据,避免盲目建设导致的交通拥堵加剧或资源浪费,在交通管理领域,能辅助制定实时交通管制策略,如根据模型预测的交通拥堵状况提前调整信号灯配时方案、实施临时交通管制措施(如车道封闭、单向行驶组织等),提高道路通行效率与交通安全水平,在智能交通系统开发中,交通道路系统模型作为核心算法引擎,支撑着交通诱导系统、自动驾驶仿真平台等功能的实现,为实现智能化交通管控奠定坚实基础。

交通道路系统模型制作是一个复杂而系统的工程,涉及多源数据的整合处理、科学合理的架构设计、精细准确的要素构建以及严谨有效的验证应用过程,只有深入理解并把握每个环节的结构特点与技术要求,才能构建出高质量、实用化的交通道路系统模型,为现代交通领域的理论研究与实践发展提供有力支持,推动城市与区域交通向着更加高效、智能、可持续的方向迈进。